中国零售业 40 年:从单一业态到多业态并存,数字化技术如何赋能老生意?

中国零售业40年的发展史,就是一部从单一业态主导到多种业态并存、新技术不断赋能老业态的“清明上河图”。

百货商场曾经就像是一座座宝库,新中国“第一店”北京百货大楼开业第一天,顾客就扔掉了两筐鞋子;1995年,上海第一家八佰伴开业第一天,就吸引了107万消费者,创造了吉尼斯世界纪录。

但没过多久,带着自己的卫星系统和供应链管理系统的外资超市进入中国,让消费者享受到更加现代化的管理和服务,也让本土企业看到了数字技术对零售的巨大推动作用。例如,人人乐超市老板何金明为了学习家乐福的先进经验,曾连续37天卧底,与在家乐福监视他的便衣警察成为朋友[1]。

日新月异的数字化技术对零售行业的革新和推动并不止于商超,随后,以阿里巴巴为代表的跨城零售、以美团为代表的本地服务电商、以每日优鲜为代表的社区零售相继崛起,数字化对运营效率的促进作用愈发明显。

从电脑收银机、条形码、POS系统、物流管理、供应链管理、库存管理等信息系统,到个性化定制、次日或半小时送达的商品展示,无不由得涌现出云计算、大数据、人工智能、机器人等新技术的支撑。

在各类业态的迭代过程中,出现了针锋相对的对抗,一些行业消失的担忧也相继出现。但回顾历史,正是新技术、新业态的出现,才让中国零售业蓬勃发展。从百货到超市再到电商,每一次转型都提升了供应链效率,让商品以更实惠的价格、更快的速度送到消费者手中。

当前,移动互联网的深度覆盖、支付方式的完善、物流效率的提升、大数据处理能力的提升,已悄然迎来新一轮社区零售改革。

1955年9月25日,王府井百货的前身北京百货大楼开业,这是新中国成立后的第一家百货商场,开创了统购统销时代新的经营模式。开业典礼后,九家门店同时开门,人潮如潮,开业第一天就来了16.4万名顾客。晚上关门时,营业员捡起顾客扔掉的两筐鞋子[2]。

当时,北京百货大楼是全国唯一一家可以采购全国各地商品的商场,爬长城、吃北京烤鸭、逛北京百货大楼成为游客到北京必做的三项活动。

在统购统销的背景下,全国十几家百货商场受益于政策,能够从一级采购供应站直接采购,货源充足,价格低廉。从螺丝钉到自行车,应有尽有,大型百货商场也因此成为普通百姓重要的购物平台。“百货商场”这个称呼甚至有些谦虚——北京百货商场曾销售498万种商品。

北京百货大楼

百货商场在享有丰富的商品供给的同时,也充分发挥顾客的主观能动性,使销售乃至服务变得丰富多彩。

1982年,可口可乐在北京各大商场销售,吸引人们的不仅是进口的“快乐水”,还有商场的促销活动——买一瓶可乐,送一双筷子或一个气球;上海南京东路第一百货商店甚至设立了配袜专柜,解决“去哪里买袜子”的问题。

当时中国最时尚的百货商店是开在外滩、营业面积达7500平方米的友谊商店,不仅售卖日用百货,还有当地的特产。《员工手册》规定了工作和服务的流程,进货要经过采购部、仓库和柜台营业员三次检查。1988年,友谊商店还举办了“文学沙龙”。

1971年,参加亚非乒乓球邀请赛的运动员在友谊商店挑选球拍

但今年,最让上海市民担心的并不是沙龙会进行什么活动,而是农业部提出的“菜篮子工程”。

1987年,上海遭遇了114年来罕见的气象灾害,2月11日,正值隆冬,气温飙升至26.5℃,3月26日又降到零度以下,4月冰雹,7月台风,8月连续4场暴雨,极端天气摧毁了4万亩蔬菜生产基地,猪肉库存仅够一个月食用,上海“生鲜危机”一触即发。

当时,上海市市长知道,单靠市里的农业是远远不够的,还要依靠周边省市的粮食和鲜活农副产品的供应能力。于是,他派副市长到全国各地担任“高级采购员”:分管财政的副市长去了四川,分管文教卫生的副市长去了山东,分管意识形态的副书记去了江西……

上海各部门齐心协力,投入数十亿元解决“买菜难”问题。这种应急农产品流通方式,后来被概括为“菜篮子工程”,并在全国推广:先在主产区建立生产批发市场,将农产品集中起来,再长途运输到大中城市的销售批发市场,再由小商贩将这些货物分散到菜市场、超市等,方便消费者购买。

百货商场和“菜篮子工程”构建的产业链,是中国现代零售业的重要开端,后续产业链的不断升级,都离不开他们的铺垫。

但正如统购统销因效率低下而被淘汰出历史舞台一样,百货商场、菜市场等也因其他更高效的零售业态的出现,逐渐成为人们日常采购渠道的多元选择之一。

1996年,44岁的何金明辞去深圳金属交易所总经理职务,在南山区开了一家面积2600平方米的超市,名叫人人乐。开业即大受欢迎,日销量达6万件。

但好景不长,3个月后,随着家乐福在距离人人乐仅2.5公里的地方开店,人人乐日销量骤降2万。

类似外资超市进入中国、痛扁本土超市的场景在20世纪90年代末就曾屡屡发生,沃尔玛、家乐福、万客隆等利用各自先进高效的供应链和管理体系,对本土超市发起了降维打击。

以沃尔玛为例,20世纪80年代,沃尔玛通过发射卫星,逐步建成了覆盖全球的计算机卫星通讯系统,通过卫星网络,沃尔玛总部可以在一小时内统计出全球各地商店每种商品的库存、货架摆放情况和销售量。

随后,沃尔玛建立了多个配送中心,配备传送带、自动补货、激光识别等系统,将配送成本占销售额的比例从3%降低到1.3%,远低于竞争对手。

这样做的结果是显而易见的:沃尔玛的商品往往比国内超市便宜20-30%,比百货商场便宜近一半。除了便宜,服务水平也高于国内还在“裸泳”的商场、超市,让人们第一次看到糕点师现场制作糕点、服务员穿着溜冰鞋为顾客服务的场景。相比帮顾客配袜子,外资超市的阵容可以说与“海底捞”级别相当。

在外资超市技术与服务的双重夹击下,中国新建的百货商场和超市亏损严重,1997年,北京、上海、广州、深圳等城市的212家百货商场中,有119家出现利润下滑[3],1998年甚至成为“百货商场倒闭年”。

在此情况下,本土百货、超市不得不寻求改变。

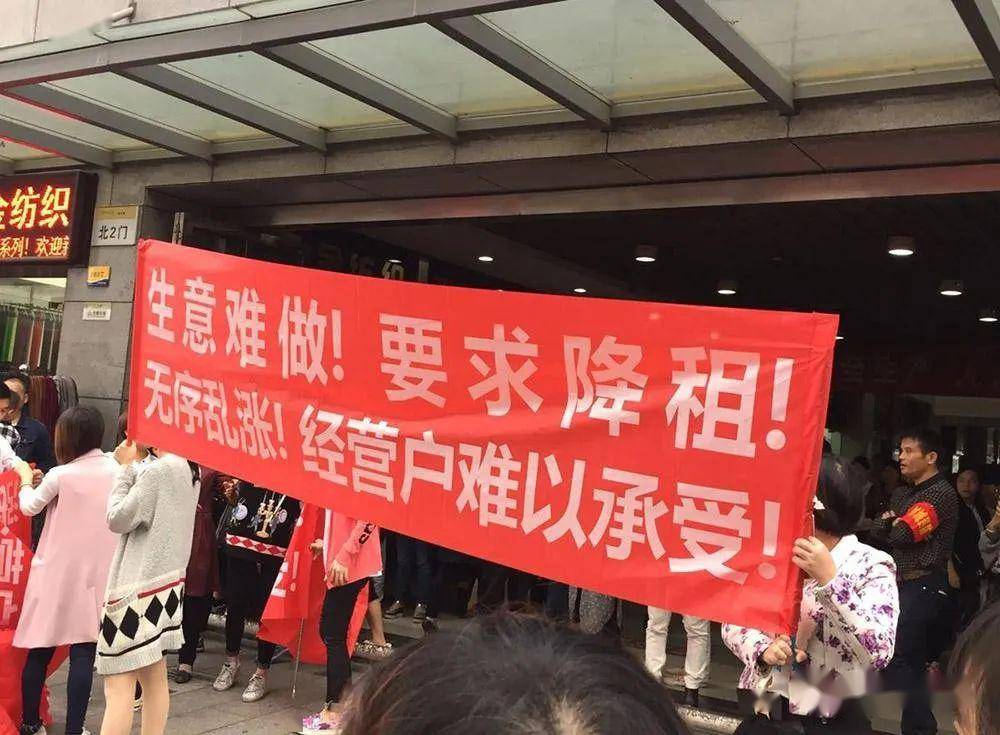

有些人选择“施舍与利用”。比如上文提到的何金明,他连续37天在家乐福卧底,最多的时候一天进出家乐福三次,暗中观察家乐福如何销售商品、如何促销,还偷偷参观过家乐福的冰箱。最终,他将自己的成果浓缩成了400多页的销售心得。

何金明发现,家乐福的鞋子都是挂起来的,而自己的鞋子则随意地摆放在地上;家乐福的碗摆放得端正,十分形象,而人人乐的碗则是平放着的。

但解决问题最有效的办法还是大力促销:“中国人最大的智慧就是变化,学会了就变,而且变化比你还快。他们的促销策略一天换一次,我一天换两三次。”经过一年半的促销,人人乐的日销量终于回升到60万,而家乐福的销量却下滑了一半。

有些人抓住了政策机遇,比如福州的张轩松、张轩宁兄弟,在永辉大厦下开了一家超市,取名永辉超市。恰逢福建省推行的农业改革(农贸市场超市化经营)政策,张氏兄弟便将农贸市场整合成超市,将原来各档主独立经营改为统一经营,解决了脏乱问题,购物环境更好了。而主打生鲜也让它和集市有了区别。

2001年底,时任国务院副总理亲自视察并肯定永辉超市,并直接把“农超结合”称之为“永辉模式”。

有的在探索过程中找到了新的财富密码,比如拥有大润发、欧尚两大品牌的高鑫零售,就扮演着二房东的角色,做商业地产业务,出租店面,通过收取租金赚钱。

转租并非高鑫零售的专利,沃尔玛、家乐福甚至永辉都有转租模式,但高鑫零售的租赁面积却是史无前例的,广发证券2013年的一份研究报告指出,相较于永辉25%的租赁比例,高鑫零售的租赁比例已达到总营业面积的一半[3]。

就这样,本土超市经过一番探索,找到了不同的致富之路,在实力不断增强的同时,也弥补了与外资超市在资金上的差距,并在供应链、管理、服务等方面开始迅速追赶。

但他们的成功并没有持续多久,就遇到了更高效的竞争对手,中国零售业的效率又向前迈了一大步。

1999年,当永辉超市通过把菜市场搬进超市在福建找到发展模式时,另一个福建人也走上了扩张版图的道路。

时任北京连邦电子商务事业部总经理的王俊涛着手创建一个网站:中国第一个电子商务平台8848。但很快他就遇到了三大障碍:中国网民数量少、配送难、网上支付难。

8848最终没能解决这三个难题,在黎明前倒闭了。但中国电商随后的发展,就是不断利用新的数字技术攻克这三个难题,不断满足消费者需求的过程。

2003年4月7日,马云在杭州湖滨花园召集十名员工,要求他们完成一项严格保密的任务。他开玩笑地下达了死亡命令:“你就算说梦话,你老婆也听不到。谁要是泄露出去,我要追到天涯海角。”[4]

经过日夜研发,这个神秘使命的产品——淘宝网在短短一个月后正式上线。当时,网站上的200多个“商品”都是几名技术人员家里的闲置物品。仅仅20天后,淘宝网就迎来了第1万名注册用户。为了解决支付问题,淘宝网开发了一个担保交易平台,将买家支付的款项托管,在买家确认收到货后再支付给卖家。这就是后来的支付宝。

解决了支付问题后,张勇又想出了新的销售思路:每年双十一搞促销活动。第一年双十一就创造了5200万的销售额,26万个快递,打开了新的物流市场。之后的几年,每年双十一快递仓爆仓成了普遍现象。

直到2013年,阿里巴巴才联合几家快递龙头企业成立“菜鸟网络”,推出运单系统,利用数据来调配运力和仓储,物流效率大幅提升,快递仓位爆仓逐渐成为历史,商品跨城零售从此畅通无阻。

随着物流基础设施的完善,服务半径较小的本地电商企业也纷纷涌现。

2013年12月,美团外卖正式上线,并迅速拓展至30个城市。与跨城零售、快递等24小时不间断运营相比,外卖配送存在明显的高峰和低谷,订单一般集中在早中晚,最多会出现几顿宵夜,而且消费者下单后希望快速吃到食物,这对配送能力是一个极大的考验。

经过几年的数据积累和系统开发,美团推出了“超级大脑”智能派单系统。在配送过程中,系统通过轨迹大数据和算法,预估每笔订单的配送时间,分配合适的骑手,并为骑手设计最优路线。在高峰时段,算法每小时执行约29亿次。结果是平均配送时间从41分钟缩短到28分钟,准时率达到98%,人均日订单量较上线前提升46%。

这不仅极大扭转了外卖大战的态势,让美团的市场份额逐步提升至70%左右,也让消费者开始习惯足不出户就能获得服务或商品;此时,一种更加贴近消费者的社区零售商业模式也悄然兴起。

成立于2014年,瞄准新中产阶级,为他们提供“好”、“快”的生鲜配送服务。

美国新中产带来了沃尔玛,日本新中产催生了7-11便利店,背后是新一代在社区级零售业态的革新。中国也面临这样的变化,父母那一代人习惯在社区门口的超市或者菜市场买菜,但对于新一代来说,这并不是一件时髦的事情。

每日优鲜智慧集市业务CEO孙原曾在采访中表示,“我们把它定义为‘社区电商’,本质上其实就是用互联网改造社区零售,把原来的社区‘店’变成社区‘仓’[5]。”

每日优鲜资深配送员杨勇还记得,2015年上半年他刚入职时,公司只有一个城市一个大仓库,他每天往转运仓送货,下单、派送、签收全部手工完成。一下雨,纸质配送单就会被浸湿,地址也看不清楚,只能打电话到总部[6]。

但到了2015年底,一切都发生了变化,杨勇的送货范围被准确确定在1至3公里半径范围内,系统会准确告知路线,并自动拨号给用户。

这背后,是每日优鲜从零打造正向仓体系和智慧零售网络的过程——从基于大数据的圈层分析解决零售选址难题,到与正向仓相配套的智慧供应链、智慧物流、智慧营销等数字化运营,带来超过4300种商品、最快30分钟送达的购物体验。

正向仓模式的创新之处在于,利用移动互联网技术提高信息交互效率,利用不断积累的大数据和AI算法提高商业决策的精准度,逐步在中国创造出一种像“7-11便利店”一样触手可及、覆盖一个家庭日常生活所有需求的社区零售新业态。

如今,每日优鲜的速递服务已覆盖全国16个一二线城市,生鲜快消品平均39分钟送达,并在供应链、物流、营销等多个环节实现近100%数据驱动、AI自动化决策,生鲜商品周转天数为1.8天,平均库存损耗率仅为2.5%,远低于行业20%-30%的损耗率。

但业务的进化不会止步于此,每日优鲜的业务并未止步于生鲜、正向仓阶段,而是进一步延伸到更为广泛的社区零售领域,用数字化服务零售产业链的供应效率。

2012年被称为中国生鲜电商发展元年,随着“初露橙进京”的火爆,顺丰、亚马逊、淘宝、京东、本来生活等电商在不到50天的时间里纷纷布局生鲜电商。

然而,尽管这个行业看似蓬勃发展,但参与者却抱怨不已。近年来,已有约 4,000 家公司进入中国生鲜电商领域,其中近 90% 陷入亏损[7]。

如果说8848当年遇到的三大挑战是中国网民数量少、配送难、网络支付难,那么社区零售数字化的三大难点则是:生鲜损耗率高、配送成本高、渠道和模式难以复用。

一方面,生鲜产品与服装、化妆品最大的区别之一就是易腐烂,因此需要更精准的需求预测和更快的周转速度。另一方面,大部分社区零售参与者还处于传统的人肩运营管理时代,运营波动多,难以规模复制。只有形成更加标准化、数字化的运营方式,才能在为消费者提供稳定服务的同时,让超市、菜市场商户等传统零售经营者获得更好的经营效益。

解决当时电商三大难题的重任落在了阿里巴巴身上,而推动社区零售数字化升级的任务则落在了每日优鲜身上。

在一二线城市成功运行正向仓模式后,每日优鲜开始将自营正向仓业务数字化的成功经验复制到更多城市、更多业态。

2020年,每日优鲜上线智慧菜场业务。全国菜场近4万家,市场规模合计超3万亿元。在中国生鲜渠道中,菜场以56%的市场份额成为第一大渠道,其中三线城市菜场占生鲜零售的59.6%,四线及以下城市菜场占比69.1%。

但零售业发展到今天,旧时的菜市场在烟火气的过滤下多半是脏乱差的,菜市场单一的经营模式早已到达了增长的天花板。

但纵观历史,以菜市场、夫妻小超市、小区周边的水果店等为代表的社区零售业态,不仅是便利居民日常消费的重要支撑,也是吸纳就业的重要环节,以先进的数字技术赋能它们,意义深远。

每日优鲜改造传统菜市场第一步就是改造场地和硬件设施,优化商户结构。

例如,2021年2月8日,安徽省歙县新安中心市场经过一个月的改造后重新开业,昔日的“老、破、小”市场摇身一变,变成了“现代市场”。改造后的市场设有生鲜肉、海鲜、蔬菜等14个功能区,共设摊位124个。经过两个月的运营,通过交通动线设计、黄金档口划分等,商户收入有所提升,生鲜肉商户日销售额增长10%。

光鲜亮丽的外表只是每日优鲜“智慧菜市改造项目”的第一步,更重要的是,它将推动菜市的数字化升级:为商家提供菜市场景下的SaaS服务,帮助商家开拓线上电商渠道,建立线上私域流量,提升收益。

例如,在5月28日开业的每日优鲜智慧市场旗舰店,商家不仅可以通过智能一码通、新一代智能电子秤等智能终端分析销售大数据分析,实现销售库存管理、报表查询,还可以实现特色商品线上销售、线下自提,直接提升交易频次。

继智慧菜场之后,每日优鲜又推出了零售云业务,在做自己的同时,也将自己的核心技术能力转化为平台,结盟社区零售行业,赋能更多行业参与者。

每日优鲜零售云主要面向中国长尾社区零售市场的中小型超市,通过智能全渠道营销、智能供应链管理和门店到家能力,帮助商家在整个运营过程中做出更精准、更智能的决策,解决商家在获客、运营、供应链管理等方面的难题,这正好满足了众多社区零售领域超市在产业互联网浪潮下对数字化升级的需求。

在不断赋能零售企业的过程中,每日优鲜初步探索出了一条从单一模式到多维度布局、从单一城市层级到全城市级覆盖、从垂直零售到平台输出的社区零售数字化路径。

这些针对不同人群、满足不同需求的业务背后,是基于社区零售行业特点以及每日优鲜多年来在正向仓业务上的经验构建的行业“定制”体系。

数字化、系统化不是一蹴而就的能力,我们必须与时间做朋友,并输入海量数据。当人工“心智残障”进化为人工智能,运营决策被系统接管,成本降低、效率提升将立竿见影。

如今,每日优鲜覆盖零售行业“人-店-货-仓-配”全流程的智能零售网络系统(RAIN),不仅让98%的补货、97%的采购、85%的库存周转管理由系统自动完成,有效缩短采购决策流程、节省补货时间、减少商品在仓周转天数和损耗,还能利用技术可复用的特性,成为在高交易频率、高库存损耗率、高便捷交付要求的社区零售领域多业态布局中应对更加多样化诉求的核心能力。

80年代人们去百货商场,90年代人们去大型超市,21世纪初人们上网购物,如今人们足不出户就能买到所有东西,中国零售业的需求变化和数字化创新从未停止。

在接下来的产业互联网时代,数字技术所创造的价值将极其巨大。每日优鲜CFO、零售云事业群CEO王俊曾表示,如果公司主打正向仓到家业务,即便吞掉全国前十超市的全部市场份额,也只能占到生鲜和快消品市场规模的6-7%,但如果做成服务平台,就有机会拿到25-40%。王俊的言外之意是,“正向仓”模式是一个好的开始,但并不能解决整个行业的困境。

对于每日优鲜而言,(正仓即时零售+智慧菜场)×零售云的模式打破了业态的界限,让其业务不局限于一二线城市和单一业态,从而创造了更高的天花板。对于整个社区零售行业而言,每日优鲜所做的,是顺应中国消费领域供需侧变化的趋势,让零售更加高效。

中国改革开放40年,蔬菜行业的现状依然是小区门口用牛车拉着卖西瓜,这并不罕见。连接优质商品的生产者和消费者,是每日优鲜的初衷,也是中国零售业未来必然要走向的方向。

从解决垂直业态的商业实践难题到平台化赋能,从自给自足到成为行业巨头,每日优鲜正在用产业互联网的思维,让一个老零售行业焕发新的辉煌,它选择做的,远不止是对自己生意的算计。

全文就此结束,感谢大家的耐心阅读。

[1] 人人乐、创业邦何金明创业史

[2] 百货开业 顾客扔鞋 《北京青年报》

[3] 从高鑫零售的前世今生看永辉的未来,广发证券

[4] 中国电商往事:元帅去砍柴

[5]每日优鲜孙原:零售进化之路在何方,虎嗅

[6] 我们来到了 的仓库,看看它是如何“聪明地省钱”的。

[7] 生鲜电商行业洗牌加剧 面临“九死一生”局面,《经济参考报》