智能座舱数据存储技术解析:中国新能源汽车迈向软件定义汽车时代

近日,涅槃汽车发表了一篇分析智能座舱数据存储技术的文章,内容如下:

1、智能座舱的存储越来越重要,容量越大越好。

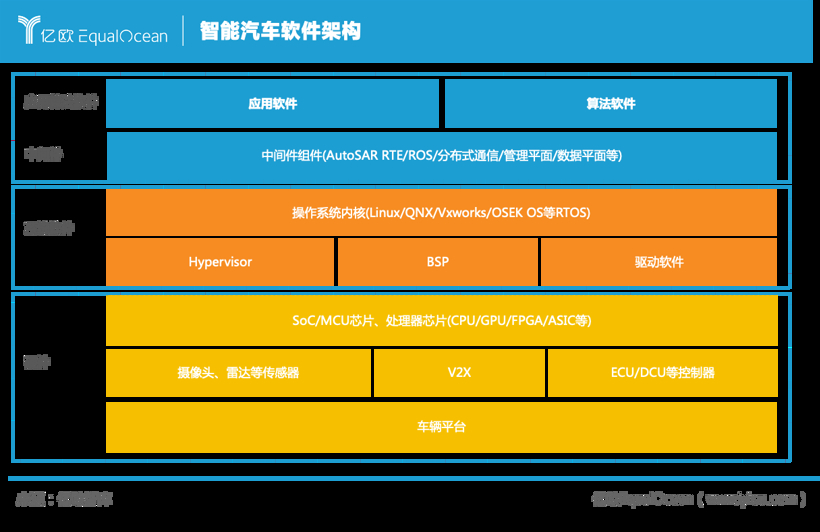

我们都知道中国的新能源汽车正在逐渐步入正轨,越来越多的用户选择更加智能化的新能源汽车。从过去5-10年的发展趋势来看,汽车从机械定义的汽车,到电子定义的汽车,再到近几年非常流行的软件定义的汽车。

汽车硬件标准化之后,汽车软件的研发环境也变得更加容易,包括操作系统建设、应用生态建设等软件应用场景都有了发展空间。和PC、智能手机一样,汽车的差异化主要体现在软件上,即软件定义汽车。中国新能源汽车向智能汽车演进后,正在复制智能手机在中国制造业迅速复制的路径。

近年来,智能座舱的发展速度越来越快,整个智能座舱已经成为了整个主机厂“内部比拼王者”的战场,它能够满足用户的多重需求,用户希望车辆能够像手机一样越来越智能,除了驾驶舒适性之外,更加个性化的设置和人机交互能够让用户体验到这辆车的情感需求。

而且主机厂之间的竞争也日趋同质化,需要产品差异化,而智能座舱恰好是一个突破口。随着移动终端市场饱和,互联网公司一致认为汽车将是继PC、手机、平板之后的又一个智能终端载体,而智能座舱则是这个载体最重要的载体。

我们先回顾一下手机存储容量的变化趋势:

在智能手机兴起之前,诺基亚的功能手机基本占据了市场主导地位,比如诺基亚 2009 年推出的传奇 5230,其存储容量甚至不足以存储一部现代高清视频,运行的依然是塞班系统,基本没有应用 APP 功能,只有听音乐、打电话、玩简单游戏等一些简单功能。

后来在2010年左右逐渐发展成为智能手机,刚出来的时候的存储是16GB-32GB,那时候只能进行一些简单的视频通讯和简单的游戏,高清地图是没办法本地存储的,都是在线缓冲的。

想想看,现在买新手机,肯定是64G以上容量,如果是32G的,每天删图片删缓存都累死人了,随便一个APP应用都要几百MB,微信聊天记录也要10G的存储空间。

至于最近新出的手机,如果没有256G的手机存储,你就不能说你拥有的是最新款了。这是因为手机存储的照片分辨率越来越高,视频存储内容也很大,而且大多数人手机上的APP数量都已经超过了100个,所以手机的存储容量也会越来越大。

我们先来回顾一下汽车智能座舱的发展历史(以及存储需求):

1)20世纪90年代,机械化阶段:包括机械仪表盘、车载收音机、对讲机等设备,密集的物理按钮操作,仅提供车速、发动机转速、水温、油位等基本信息。

此时存储还是以NOR为主,类似诺基亚时代的手机,只需要存储里程、收音机设置等简单信息,对存储的要求不会大于。

2)2000年-2015年,电子化阶段:电子技术进入驾驶舱,驾驶舱内配置有小尺寸的中控液晶屏、车载导航、蓝牙、媒体播放设备等相对简单的电子设备。

这时候存储需求就逐渐变大了,有了操作系统,就需要存储空间来放置操作系统,同时需要将一些地图数据内置到存储中,而不再像以前一样通过 TF 卡来更新地图,因为地图可以通过网络来实时更新。特斯拉甚至在这个阶段把网页浏览器放在了中央显示屏里。这时候车内的人机交互还不多,车内也没有那么多的 APP 应用,所以这个时候的存储容量基本在 16GB 左右。

3)2015年起,智能化时代来临:座舱智能化的开始以大尺寸中控屏的出现为标志,消费电子技术进入汽车领域。液晶仪表、中控屏、抬头显示系统、视觉感知、语音交互等通过域控制器集成安装在座舱内,可根据驾乘人员的喜好、习惯和需求,提供更加舒适、智能的驾驶体验。

至此,我们已经来到了类似手机智能化的“堆料”时代。业界一般将智能汽车形容为四个轮子的智能手机。主要原因是汽车硬件标准化之后,会出现类似当年苹果智能手机引领产业链的趋势。在硬件结构设计基本固定为前后盖夹住主板和电池的直板式设计之后,能够体现产品差异化的就只有系统软件、电子元器件配置、新材料的应用等。智能手机的差异化被业界统称为“堆料”行为。

我们先来看看常见的液晶仪表对于eMMC容量的要求,下图是一个采用i.平台12.3寸全液晶仪表的项目,可以看到这个项目对于eMMC容量的需求比较小,只需要占用最大的资源,也就是UI图片资源。这是因为很多汽车需要有多套UI界面,比如汽车切换到运动模式的时候UI界面比较炫,切换到经济模式的时候则是比较平和的UI,这样可以给用户更好的体验。所以仪表的存储大小主要被图片UI资源占用。

从上图我们可以看出,eMMC 的容量需求其实 4G eMMC 是绰绰有余的。为什么很多主机厂都选择 8G eMMC?主要原因是小容量 4G eMMC 基本被淘汰了,只有美光和闪迪有车规级的小容量 eMMC 芯片,价格跟 8G eMMC 一样,交期也不如 8G eMMC,还有 93% 的设计裕度,只是浪费容量而已,反正价格和交期摆在那里。

我们先来看看中控导航主机对于eMMC的容量要求,对于比较传统的没有在线地图的导航主机来说,8G的eMMC就够用了,主要是离线地图占用的空间最大。

从数据来看,占比最大的部分是离线地图,如果是高清地图数据的话,这部分接近10G。如果安装一些应用,比如喜马拉雅、蜻蜓FM等,这部分还需要预留空间给客户下载数据,不然用户就没法根据这个应用下载缓存到本地,只能在线听,这个体验非常不好。所以一般情况下,中控导航主机的eMMC容量一般为32G。

逐渐开始在“域控制器”中滚动

原来驾驶舱里的控制器基本都是分开的:导航主机一个、液晶仪表一个、还有AVM全景、还有TBOX等等,这里的线束连接非常复杂,直接和不同的供应商协调调试也很复杂。

而且现在使用域控制器更改路由变得非常简单,并且可以集中资源进行开发。一个域控制器可以替代许多不同的设备。

在这个过程中,最复杂的就是域控制器。此时智能座舱的“堆料”,更多的是域控制器的大规模使用。一颗芯片带动多块屏幕,一颗主芯片带动不同的设备,最流行的高通8155,可以带动中控导航、液晶仪表、HUD、行车记录仪、TBOX、后排头枕显示屏等。此时存储容量需求就会变得尤为重要,既要满足原有元器件的存储容量需求,又要加入很多人机交互需求,因此容量需求就变得更大了。

上图是理想L9的智能座舱,官方的宣传是:理想L9标配两颗高通骁龙8155芯片,并且拥有24GB内存和高速存储能力,共同组成了强大的计算平台。

001搭载了8155计算平台升级的全新一代智能座舱,采用7nm工艺8核CPU、16G内存以及128G存储空间。

小鹏P7搭载了上一代域控制器芯片高通骁龙820A,并且拥有8+的存储容量,这个容量主要是为了让用户能够搭载更多的APP,并且支持小程序扩展,实用性和娱乐性都很强。

汽车配备了完整的视觉传感器配置,包括各类RGB图像数据、环绕光线追踪数据、景深信息数据等,在AR\VR\MR图像生成制作方面有着天然优势。其视觉处理能力一旦开发出来,配合智能汽车的高清显示屏设备、AR-HUD虚拟显示设备,将是最具可玩性的智能终端。无论是端还是云端,都需要大量的存储空间。

可以看出现阶段存储容量需求从64G发展到512G,随着人机交互、存储高清视频内容需求、域控融合等不同功能规模,存储容量也逐渐增大。

总结:

事实上,所有信息数据智能产品都具有与生物世界相同的智能水平,而决定智能水平的最基本指标就是大脑的大小。 同理,对于智能产品而言,其智能水平也与芯片的计算能力息息相关。

在这一波智能座舱浪潮中,存储芯片的容量至关重要,初期依靠的是存储空间的突破。产品有了足够的存储空间,才能装载更大的系统软件和应用软件,才能存储更多的生产和服务数据。

2、智能座舱对存储芯片的要求

既然大家都知道存储容量越大越好,那么车载电脑的内存能不能像手机一样直接换成大容量的芯片呢?而且现在手机内存升级的技术这么成熟,所以车载域控制器的存储芯片还是比较小的,能不能自己一步到位的更换呢?

答案是确实不能直接更换,虽然都是内存芯片,但是智能座舱里的芯片和普通消费级内存芯片的区别真的不是一点半点,下面我们来详细说一下。

2.2.1安全性和可靠性要求:

我们来看一个案例,特斯拉因内存问题召回约13.5万辆汽车,包括2012年至2018年生产的S和2016年至2018年生产的X。特斯拉称,8GB eMMC内存达到使用寿命后,对应的控制器就会出现故障,导致屏幕上的后视、除霜设置、转向灯调整等功能无法正常使用。这个问题通常在使用五到六年后开始出现。特斯拉目前的解决方案是免费更换64GB eMMC内存。

智能座舱域控存储芯片必须满足车规级要求

由于汽车属于耐用消费品,与消费电子市场不同,需要非常长的供货周期,供应链标准非常严格,车载存储本身在设计和生产上面临比较大的挑战。

汽车级芯片的设计周期非常长,域控存储芯片里面存储了一些非常重要的车身控制信息,上面的特斯拉就是一个例子,所以对于重要信息的存储是需要应用保护的,需要非常高的安全标准。

首先要保证的就是高温工作条件,普通消费类电子产品在-10摄氏度到50摄氏度都能正常工作。由于汽车外部环境温度变化很大,例如后视镜区域长时间受阳光暴晒后温度能达到90-100度左右,这就对存储器的宽温控性能提出了很高的要求。不同位置的存储要求略有不同,如果是纯娱乐类、不涉及安全应用等数据的,就要求-40到85摄氏度。如果是智能座舱的域控存储芯片,至少要满足-40到105度的温度设计,保证在极低、高温环境下,存储性能能在宽温范围内稳定,故障率为0。

信号可靠性和完整性要求:

在很多驾驶环境中,经常会有电磁波等环境干扰,这些干扰会对数据的可靠性产生很大影响,所以在设计上会做很多工作来提高存储器的抗干扰性能。另外在整车的安全性方面,车载存储器的响应速度、抗震性、可靠性、纠错机制、机构、可追溯性、数据存储的高稳定性等也比消费级产品提高了多个数量级。

不是所有的牛奶都叫德伦苏,也不是所有的内存芯片都是车规级内存芯片。一颗芯片从设计到上线测试验证再到量产,通常至少需要4到5年的时间,是一个长期的验证,而且内存芯片不能轻易更换。

智能座舱域控制存储容量需求:

车载硬件主要为原有的光敏或声音响应部件,用于接收DMS摄像头输入的驾驶员面部或手部信息和OMS输入的乘客信息,同时接收车内乘客输入的相关语音信息,以及车载音响、显示器等硬件单元。

可以看出智能座舱域控的计算能力和存储是非常大的,要处理的事情非常多,包括人机交互语音、面部、手势等各种信息的处理。

还有中控导航、液晶仪表、HUD等显示信息的输出,还要兼容第三方软件APP的应用,包括天气、地图,以及系统软件的存储、车机权限的管理、车机OTA升级的处理等等。至于对存储芯片的要求,前面已经提到了大空间的需求,还有一些其他的性能要求。

2.2.2 阅读速度要快。

不管是从技术还是容量上,车载导航基本都是照搬手机的发展趋势。最开始车载导航的地图都是采用外置SD存储卡存储的,需要更新地图的时候就直接拿出SD卡去4S店更新最新地图,而且每年都要付费。

现在手机接口已经从eMMC变成UFS接口了,智能座舱存储芯片的接口也会从eMMC接口变成UFS接口,我们来看看为什么会有这样的趋势。

2.2.3 灵活配置SLC存储需求。

在5G移动网络下,智能汽车还有一个很大的内存消耗者,就是事件记录设备。以往汽车最多配备一个行车记录仪,用来记录一些简单的交通证据视频,以往大多数情况下,会插上TF卡来存储数据。

不同品质的TF卡擦写速度不一样,而且经常震动,导致接触不良,损坏卡片。长时间擦写后,卡片的写入速度会急剧下降,半年左右就需要换一张卡,否则会损坏。上图是1200次擦写后的数据与初始数据对比,擦写寿命降低了30%,错误率提高了50倍,写入速度降低了90%,基本已经到了报废的边缘。

众所周知,行车记录仪存储的内容基本都是一周左右,因为存储卡是采用覆盖刷新的方式。比如16G的TF卡,视频存储满了16G之后,就会逐渐覆盖之前的内容。所以如果哪天你一时兴起想看一个月的视频资料,对不起,已经被覆盖了。

为了改善用户因接触不良而每年必须更换一次TF卡的尴尬体验,不少车企逐渐开始采用内置UFS存储进行数据存储。

首先明确一个概念,EMMC是NAND材质的,所以NAND的SLC、MLC、TLC也存在于EMMC中,同样会存在擦写寿命的问题。正常情况下SLC的擦写寿命排在第二位,缺点就是存储容量低,大容量的非常贵,目前大容量的EMMC芯片主要以MLC形式为主。

以录制高清视频为例,1秒视频的数据大小=2200 X 1125 X 60 = 148.5M。视频格式是传输格式,摄像头传来的信号基本都是YUV4:2:2,此时1S的数据量就是100M,录制一分钟视频的容量就是*60S=6GB的数据,录制一小时视频的原始数据就是。

此时记录到EMMC中的数据是视频压缩数据,一般压缩格式为H.264,压缩比为60:1,此时一小时占用的存储大小也是6GB。

如果将32GB的容量分配给行车记录仪用于录制,相当于录制了约5个小时的视频才需要覆盖,一天24小时,大概可以覆盖4次,按照3000次的擦写寿命来算,可以满足750天的使用寿命,完全无法满足车厂要求的10年使用周期要求。

此时可以选择将32GB MLC存储空间配置为16GB SLC格式,虽然存储空间缩减一半只有16GB,但能支持的擦写次数却翻了一番,此时计算出来可以满足17.86年的循环使用寿命。

因为智能座舱对存储的需求有所不同,需要支持行车记录仪等大数据的读写存储,而且寿命要求比较高,所以需要支持灵活的SLC配置需求。

2.2.4 支持动态磨损均衡技术

由于闪存的擦写次数是有限的,当某些数据被频繁修改时,对应的块很可能很快耗尽使用寿命,导致整盘无法使用,因此需要一种技术来分散这些块的擦写,延长其使用寿命。

首先我们来了解一下一些相关的基本概念:

由于闪存无法被覆盖,如果要修改已有数据,需要先擦除原有数据,再写入新数据。经常被修改的数据就是非常热的数据,我们称之为热数据;而写入后很少被修改的数据则会被忽略,我们称之为冷数据。

那些被擦写次数少的,还很年轻,生命力旺盛,所以叫旧文;反之,那些被擦写次数多的,剩下的不多了。

闪存价格昂贵,且擦写次数有限,那我们该怎么利用它呢?因此,Wear 等技术通过磨损均衡来延长闪存的寿命。

如果没有磨损,部分闪存可能会被频繁地重复擦写,最终报废,降低闪存的寿命。磨损技术将擦写操作均匀地分散到所有闪存上,防止部分闪存过早耗尽寿命。

磨损技术按算法分为动态磨损技术与静态磨损技术;按领域分为局部磨损技术与全局磨损技术:

在汽车领域主要使用动态磨损均衡技术,当需要覆盖写入时,将新数据写入空闲页面,同时标记旧数据,等待被垃圾回收擦除。

从上图我们可以看到第2次改写了LBA#6的数据,并且写入了新分配的页面中,而不是直接在原有的页面上修改。第3次也是如此。到第N次的时候,数据已经被改写了N次,但是还没有发生垃圾回收,所以页面比较多。

对比上图中垃圾回收的左右图,我们可以看到垃圾回收是把所有的页面都擦除了,数据 LBA#6 也被移动到了新的。这是因为,就像开头说的,闪存擦除的最小单位是 ,所以如果这里面有用户数据的话,就需要进行迁移。

缺点:动态磨损均衡有一个明显的缺点:当某条数据是冷数据,很长时间没有被修改时,它所占有的擦写次数很少,但却不能用于磨损均衡。

2.2.5 SMT编程数据的稳定性。

对于很多使用EMMC的厂家来说,这个烧录过程也是非常痛苦的,有的预先用烧录器烧录过,SMT之后在DIP组装过程中发现有的部件无法开机,这个非常痛苦,需要花半天时间才能排查出问题。

最后定位到是软件丢失,需要重新烧录软件(如果是内置高清地图10G的话),一般是通过USB升级,此时一台机器的烧录时间至少要15分钟。

这样就非常影响产线的生产效率,如果不提前烧录软件,直接在后端烧录,SMT之后就无法进行相应的功能检查,同时需要大量的烧录工具,也影响了整个生产节奏,为什么会出现软件丢失问题呢?

我们已经知道TLC、MLC、SLC的区别在于,TLC工艺中,比如0-3.3V之间是隔了8个档位,这时候经过SMT 245℃回流焊的时候,里面的电压很容易出现轻微的放电,这时候就有可能把L5的电压修改成L4或者其他档位。

对于SLC来说,只有高低电平的区别,这时候就没那么容易放电掉入范围了,范围分界线比较远,所以MLC以上工艺的eMMC出现丢程序的情况,都是放电导致的。因为机器本身没通电,没有充电,数据位翻转就是1变成0的错误。

目前西部数据的汽车级芯片均支持100%预烧录,用户可以完全放心使用,无需担心因SMT而带来数据丢失的风险,解决了用户的后顾之忧。

3、西部数据AT UFS满足智能座舱存储需求

3.1 容量大(存储容量16G可选)

首先,该系列拥有不同的容量配置,可以满足智能座舱不同阶段产品对存储容量的需求。

可以看到存储容量从16GB到全系都有,部分车型还是传统配置,中控导航此时可以选择32GB的配置,如果已经是高通8155或者8295的配置,此时可以选择存储,甚至多选一个配置。

3.2 高可靠性

除了容量可以满足整个智能座舱的需求外,西部数据在可靠性和安全性方面也投入了不少心血。

全新西部数据AT嵌入式闪存盘采用64层3D NAND TLC闪存技术,产品生命周期超越2D NAND,可满足不断变化的应用需求和不断增长的容量需求。

AT 嵌入式闪存盘经过认证,符合 AEC-Q100 标准,并符合 NAND 闪存安全机制指南。它们还包含专为密集型汽车工作负载而设计的丰富汽车功能,包括:高级健康监测、热管理、自动和手动读取刷新、强大的电源管理、超出标准的数据保留以及先进的数据保护和纠错技术。

3.3 高速

基于优化的 3D NAND 技术和快速的 UFS v2.1 接口,EFD 可提供卓越的读写性能,为数据密集型汽车应用提供嵌入式存储解决方案。

写入速度高达/s,读取速度高达/s,完全可以满足现在智能座舱的读写速度要求。

3.4 灵活的车型专属功能

包括高级健康状态监视器、增强的电源故障保护、快速启动、增强的 SLC LUN 和 OEM 可配置的启动分区。

由于汽车运行环境非常复杂,可能会出现中控导航的供电线路与车身内电池的12V电源接触不良的情况。另外,汽车级7637-2实验还会模拟断电50ms后恢复正常电压的情况。正常的中控导航设计都会有一个很大的电容,以保证这种意外断电时整机的正常工作。因此也要求每个元器件都有加强的电源保护,确保储存的安全。

如果此时不使用增强电源保护,保存关键数据时会有失败的风险。

针对各种读/写密集型用例进行了优化,这在频繁读写数据的区域非常有用,例如存储行车记录仪图像的区域,这些区域不适合对整个区域进行动态平衡。在这种情况下,此功能可以显著增加使用寿命。汽车的这些特殊功能对于智能座舱非常重要。

选择西部数据存储,放心使用您的智能座舱存储芯片。

西部数据拥有超过30年的闪存研发和系统设计经验,在闪存芯片设计、制造、组装、测试、可靠性分析和监控方面拥有完全垂直整合的业务,支持整个产品生命周期。

车载存储方面,可扩展PCN和EOL支持,提供汽车行业专有生产件批准流程(PPAP)文件。AT系列专为高可靠性车载应用而设计,整个制造过程中DPPM非常低。