甘肃首创路衍经济新业态,推动交通及区域经济高质量发展

2019年以来,甘肃省依托高速公路交通点多、线路长、面广的天然属性,交通基础设施建设与相关产业并举,将公路交通优势与区域发展需求紧密结合,开创了交通与经济一体化的先河。互动发展“路燕经济”新业态,集聚盘活公路运输全领域、全范围、全周期资源要素,推动交通运输业高质量发展初见成效和区域经济。 2021年,鲁岩经济产业营业收入约55亿元。

突出理论支撑,明确发展思路

全面研究梳理了“鲁延经济”的概念界定、发展历程、价值逻辑等特点,形成了《甘肃鲁延经济发展思路研究报告》,确定了以公路沿线资源开发为重点,公路空间与场地资源开发、公路资源后市场发展“三大维度”围绕交通旅游一体化、通道物流、能源建材、“服务区+”等鲁岩经济发展“八大方向” 、智慧交通、交通装备制造、乡村产业等业务。 。成立甘肃省鲁延经济产业研究院、甘肃新发展投资集团有限公司,通过一体化运营、一体化发展,打造鲁延经济研究、开发、投资、运营全生命周期服务商。组织召开首届全国鲁燕经济研讨会,成功举办WTC(2021)——道路交通经济产业发展论坛,研究发展方向,探索发展路径。与长安大学、兰州大学等高校建立产学研校企合作关系,加快交通物流、智慧交通等领域人才培养和技术创新。与中国公路学会、长安大学共同成立高速公路鲁延经济产业研究中心,紧密跟踪鲁延经济项目,开展项目规划、规划、设计、评价、示范、运行监测和后评价。咨询服务为项目投资、运营和管理提供决策依据。

突出目标,引导完善规划体系

“打造鲁延经济千亿级产业集群,鲁延经济成为全省产业振兴战略的重要载体”将写入甘肃省“十四五”规划并坚持“不留一寸土地闲置,不浪费任何资源,不留下任何错误”。 “一个增长点”原则,聚焦交通运输业“融资、投资、建设、维护、运营、运输、服务”全产业链优势,系统科学谋划形成“鲁燕经济” “发展规划体系。从国有资本布局和产业发展的角度,先后编制了《甘肃省“十四五”交通发展鲁岩经济专项规划》和《甘肃省企业鲁岩及机场发展专项规划》甘肃省公共交通建设集团、甘肃建投集团、甘肃民航旅游集团、甘肃地产集团、甘肃机场集团、甘肃铁路投资集团、甘肃文旅集团、丝路信息港公司等8家省属企业结合自身优势,制定了鲁炎经济企业发展规划。规划。制定了《甘肃省交通产业新能源汽车充电基础设施布局规划(2021-2025年)》,正在推进“交通+绿色能源”、物流与交通融合发展等鲁延经济子规划编制,形成“1+2+N”(1个省级规划、2个产业+国资系统并行规划、N个企业规划)鲁岩三级经济规划体系初步构建了资源共享、要素共生、人文开放的体系、绿色智慧。

突出融合创新,构建产业框架

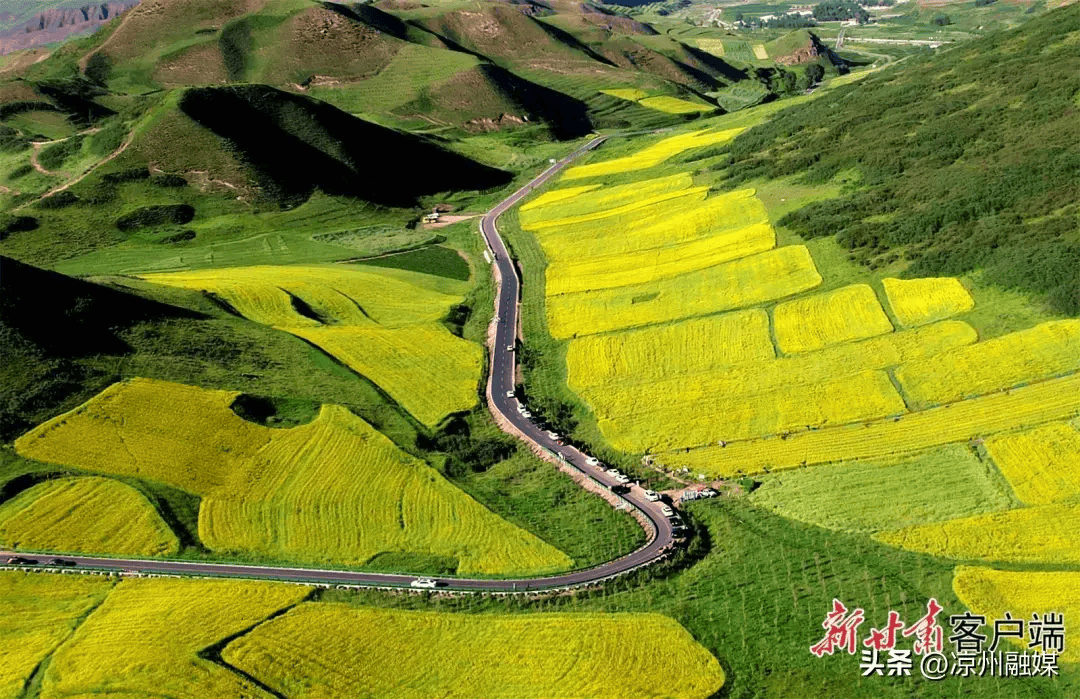

创新“交通+”产业融合发展形式,结合区域特点和发展实际,探索建立鲁岩经济产业格局,初步形成交通高质量发展“八条实现路径”新格局,着力打造“一业带动、多业支撑” 鲁岩“跨界融合、联动发展”的经济产业发展格局,以“交通+”复合产业形成区域经济新的增长极。主要是:以旅游高速公路、旅游风景线建设为抓手,挖掘“交通+旅游”新潜力;依托高速公路出入口及邻近地区,打造通道物流新高地;重点建设交通基础设施和公路运营网络,推动充电桩、光伏发电、加油(气)站等能源网络布局,扩大沥青和砂石产业规模,建立新的能源网络。能源建材系统;立足服务区服务功能,丰富特色经营项目,拓展“服务区+”新业态;紧密对接“新基建”,推进数字交通新型基础设施建设,把握智慧交通新方向;建设交通设施、钢桥制造、预制构件等产业园区,打造交通装备制造新链条;推动交通运输与乡村产业融合发展,助力乡村振兴新战略;同时,普惠医疗、交通传媒、公路走廊等其他道路经济产业也实现新突破。

突出项目支撑,激活资源要素

充分发挥公路运输的辐射作用,通过“撬动公路资源、变资源为资产、变资产为资本、变资本为资金”的运营思路,从公路沿线深度挖掘场地潜力。空间维度,集聚产学研优势资源,将各类资源要素进行整合。目前,大敦煌文化旅游经济圈“交响丝路一号线”项目——悬泉交通旅游一体化项目已开工建设。被交通运输部列为交通强国试点项目,成为全国首个世界文化遗产与现代服务区融合项目。太师交通旅游一体化项目、普济寺服务区及游客信息服务中心项目、后地湾村乡村振兴项目、福库路服务区+水墨丹霞、福库路服务区+动物园、武威“凉州·建设” “印象·空间”主题服务区规划同步推进,武都“青橄榄”主题服务区、理县“三国文化”主题服务区相继建设。一批交通与旅游融合典型示范项目即将启动,与华为联合成立甘肃省智慧交通重点实验室,开展高速公路视频云联网、车路协同等创新研究。稳步推进“5G+智慧高速公路”试点和“新基建”智慧交通产业港建设,以G312清水至傅姚为载体,打造全省首条一流的智慧高速公路网络示范工程。启动智慧公共交通、物流信息平台和快递物流集散中心建设,推动甘肃物流业国际化、信息化、绿色集约化发展。兰州新区建成了行业领先的精密自动化切割、波纹钢腹板成型生产线,生产规模居全国第一。